ここに文字を白髪は年齢を重ねるごとに現れる自然な現象ですが、多くの人にとっては若々しさを保つために気になる存在でもあります。

そのため白髪染めは、美容意識の高い人たちにとって欠かすことのできないヘアケア方法です。

しかし、市販で販売されている白髪染めには、発がん性やアレルギーを引き起こす可能性がある成分を含んだものも多くあります。

オーガニックカラーとされている商品でも、そういった成分が入っていないとは限らないのです。

この記事では、美容師の観点から正しい知識と適切なケアを解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

白髪染めに発がん性は本当にあるのか

世界各国の医療機関や製品開発の研究所が「ヘアカラー剤」と「発がんリスク」の因果関係について研究を行っています。

それらの研究結果から、一般的な白髪染めに含まれる「ジアミン系」の成分が、発がんリスクを50%高めるといった結果が出ているのです。

中でも乳がんのリスク、膀胱癌のリスクに影響する可能性が高いと言われています。

毛髪染料とがんのリスク:最大規模の研究

ヘアカラーと縮毛矯正に潜む乳がん発症リスク|ニューズウィーク日本版 オフィシャルサイト

Hair Products and Cancer Risk – NCI

ヘアカラー剤は大きく分けて2種類

ヘアカラー剤は大きく「医薬部外品である染毛剤」と「化粧品である染毛料」の2種類に分かれており、さらに含まれている成分などによって細分化されています。

一般的な白髪染めは「医薬部外品である染毛剤」の酸化染毛剤に分類されます。

酸化染毛剤が最も人体へのリスクが高い

冒頭でお話しした、発がんリスクがある「ジアミン」を含んでいるのが酸化染毛剤です。

他にも酸化染毛剤には人体に悪影響を及ぼすさまざまな成分が含まれています。

- アンモニア

- パラフェニレンジアミン(PPD)

- レゾルシン

- 過酸化水素水

- パラベン

これらの成分は白髪を染めるのに役立つ一方で、頭皮や髪への刺激を引き起こす可能性があるので、特に注意が必要です。

発がん性以外にアレルギーのリスクも

酸化染毛剤に含まれる成分は、「アレルギー性接触皮膚炎」のリスクもあります。

アレルギー性接触皮膚炎は、痒みや痛み、腫れなどの症状を引き起こすのです。

医療機関で適切な処置を受ければ改善しますが、治癒後でも再び原因物質に接触するとアレルギーが再発してしまうので、一度でも発症してしまうと、以降一般的な白髪染めを使用することが難しくなってしまいます。

白髪染めによるアレルギーについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

白髪染めのリスクを軽減するには

白髪染めによる人体へのリスクはご理解いただけましたか?

しかしリスクを理解したとしても、白髪染めをいきなりやめてしまうことは難しいという人がほとんどでしょう。

ここからは、リスクを軽減しながら白髪染めを行う方法を紹介します。

人によって実現したいカラーや、白髪の量などが違うので、自分にとって適した方法を選択しましょう。

白髪染めの頻度を減らす

今までのカラー剤を変えたくないという人には、回数を減らす工夫が必要です。

発がん性物質やアレルギー成分は「長期間の使用」によって蓄積されます。

また、発ガン性物質ではない成分においても、頭皮についた毒素に関しては体の外に排出することはなく、蓄積されると言われているのです。

白髪染めの回数を減らす方法にもさまざまあるので、以下の記事を参考にしてみてください。

人体にリスクのない白髪染めを使用する

美容師の観点から私が最もおすすめする方法はこちらです。

特に白髪の量が多い方や、常にキレイに染めていたいという方にはこちらをおすすめします。

人体にリスクがない白髪染めであれば、頻度も気にせず安心して白髪染めができますよね。

商品によって思ったような発色にならないことや、実はリスクのある成分を含んでいた、ということもあるので注意しましょう。

発ガン性のない白髪染めを選ぶポイント

白髪染めを選ぶ際、多くの方が色持ちや価格を重視すると思います。

しかし、これまで解説してきた内容を踏まえると、その製品が「安全であるか」が非常に重要なポイントだとご理解をしていただけたのではないでしょうか。

ここからは安全な白髪染めの選び方に焦点を当ててみましょう。

成分リストを確認する

市販の食材などと共通しており、成分は含有量の多い順に表示されています。

冒頭にある「水」や「植物エキス」など、一般的に安全とされる成分は特に問題ありません。

「アンモニア」や「パラフェニレンジアミン(PPD)」など、注意が必要な成分は後半に書いてあるので、成分表は全文を読むように意識をしてみて下さい。

安全な成分としては、アンモニアや過酸化水素の代わりに、アミノ酸系染料や天然植物エキスが含まれている製品を選ぶことがおすすめです。

オーガニックカラーやボタニカルカラーには注意が必要

成分リストを確認する必要性として、オーガニックカラーやボタニカルカラーについてしっかりと知っておきましょう。

「オーガニック」や「ボタニカル」というキーワードで、なんとなく体に良さそうな印象を持ってしまいますが、その製品が安全であるという保証はありません。

日本においてこれらの定義が定まっておらず、オーガニック成分が1%でも含まれていれば、オーガニックカラーとなってしまうのが現状です。

商品名などで判断せず、しっかりと成分リストを確認しましょう。

詳しい情報は以下の記事にまとめているので、ぜひご覧ください。

白髪染めのタイプも重要

以下タイプの白髪染めは、発がんリスクやアレルギーリスクのある成分を使用していない商品が比較的多いです。

| ヘナ | 天然の植物由来の染料で、髪や頭皮にやさしい。 トリートメント効果や毛穴の汚れを落とすクレンジング効果も。 |

|---|---|

| トリートメント | 普段の生活に取り入れることで、手間がかかりにくい。 トリートメントとカラーを両立でき、少しずつ染色されていく。 |

| ヘアマニキュア | 髪の表面に着色するのでジアミン系の成分は含まれていない。 地肌につかないようにする必要があるため難易度は高いが、均一に仕上げやすい。 |

それぞれにメリット、デメリットがあるので自分にとっての最適なタイプを探しましょう。

オーガニックカラーやボタニカルカラー同様に、成分リストを確認することは必要です。

白髪染めを使う時の適切な対策

せっかく白髪をキレイに染めても、髪が傷んでいたり、乾燥してしまうと、色落ちが早くなってしまったり、老けた印象に繋がってしまいます。

また、発がんリスクやアレルギーリスクという観点からも、事前準備やアフターケアはとても重要なので、しっかりと理解しておきましょう。

パッチテストでアレルギー症状が出ないか事前に確認

今までアレルギー症状が出ていない人でも、長年の使用により突然症状が現れる可能性があります。

そのため、基本的には毎回パッチテストを行うことをおすすめします。

確認せずにジアミン系の白髪染めを使用してしまうと、深刻なアレルギー障害を引き起こす恐れもあるので要注意です。

消費者庁の事故情報データバンクには、毛染めによる皮膚障害だけでも毎年200件ほどの事例報告が寄せられており、注意喚起がされています。

白髪染めはしっかり洗い落とす

白髪染めの後のシャンプーはとても重要です。

特に強い成分の白髪染めを使用した場合は、使うシャンプーの成分やタイミングにも注意しましょう。

髪や頭皮に成分が残っていると、発がんリスクやアレルギーリスクのある成分が体内に蓄積されてしまいます。

また色持ちなどにも影響してくるので、適当に対処してしまうのはおすすめしません。

白髪染め後のシャンプーについて詳しくまとめた記事があるので、併せてご覧ください。

キューティクルの補修も重要

髪の外壁に当たるキューティクルは、白髪染めやシャンプー、摩擦などのダメージを受けることで広がってしまいます。

キューティクルが広がっているということは、色素や水分が流れ出てしまいやすい状態ということです。

日々のトリートメントで補修することで、白髪染めのカラーを長持ちさせることができます。

ノンシリコンのシャンプー・トリートメントがおすすめ

シリコーン系のシャンプー・トリートメントはキューティクルを外側から包むようにコーティングしてしまいます。

そのため、ヘアケアによる水分や美髪成分の浸透を妨げてしまうというデメリットがあるのです。

ヘアオイルや美容液を使用する方は特に意識した方が良いポイントでしょう。

キューティクル対策については、こちらの記事をご覧ください。

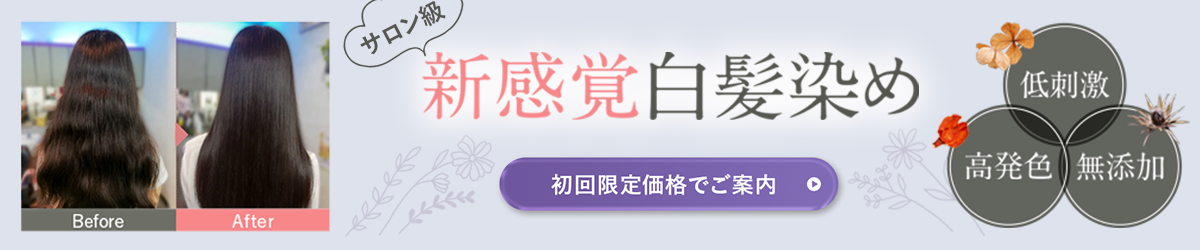

発がん性のないおすすめの白髪染め

ここまで解説してきた内容を基に、美容師の私がおすすめする白髪染めをご紹介します。

発がんリスクやアレルギーリスクはもちろん、白髪染め後の影響などの観点からも評価しているので、ぜひ参考にしてみてください。

ウィンライフジャパン 木木と

発がん性リスクやアレルギーリスクがないヘナタイプの白髪染め。

従来のヘナタイプは、発色が安定しなかったり手間や時間がかかったりと、デメリットが多い印象でした。

木木とは徹底したハーブの厳選、配合バランスにより、イメージ通りかつ短時間での発色を実現できます。

ヘナ特有の染めた直後の不安定な発色期間も、人体にリスクのないHC染料を配合しており、一定のカラーを維持してくれるので、白髪染めのタイミングも悩みいらず。

カラーバリエーションの豊富さもおすすめのポイントです。

トリートメント効果やクレンジング効果にも優れているので、使うほどに髪がキレイになっていきます。

ベルタ ヘアカラートリートメント

日々の生活に取り入れることができるトリートメントタイプの白髪染め。

中でもベルタのヘアカラートリートメントは、放置時間が短いのが特徴です。

また美容液成分が65種類配合と豊富なのもおすすめのポイント。

もちろん発ガンリスクやアレルギーリスクはありません。

トリートメントタイプは色味が少しずつでてくるので、繰り返しの使用が必要にはなるものの、調整がしやすいというメリットがあります。

シエロ オイルインヘアマニキュア

ジアミン系の成分が含まれていないヘアマニキュアタイプの白髪染めです。

コームが一体となったボトルが便利で、地肌につくと色素がとれにくいヘアマニキュアですが、比較的塗りやすくなっています。

発ガンリスクやアレルギーリスクの心配はもちろんありません。

上記の2つと違って市販品のため、近くのドラッグストアでも入手でき、値段も安価で手にしやすいのがポイントです。

まとめ

発ガン性のない白髪染めは、美しい髪を保つために重要なアイテムです。

安全性を確保し、正しい使用方法を守ることで、美しい髪を手に入れることができます。

また、適切な注意事項を守り、髪の健康を保つことも忘れずに行いましょう。